SDV時代を生き抜くための サイバーセキュリティ&機能安全

近年SDV(Software Defined Vehicle)が注目を集めています。SDVではソフトウェアが製品の価値を構成する大きな要素となるため、今まで以上にソフトウェアの品質や開発スピード、先進制御に注目が集まり、レベルの高い開発能力が求められることになります。これに加えて開発現場では安全で安心な車を作るための対策も進めなければいけません。これら課題に対して現場の限られたリソースでどのように取り組むべきかを詳しく解説していきます。

目次

1、SDV+セキュリティ&機能安全対応の未来

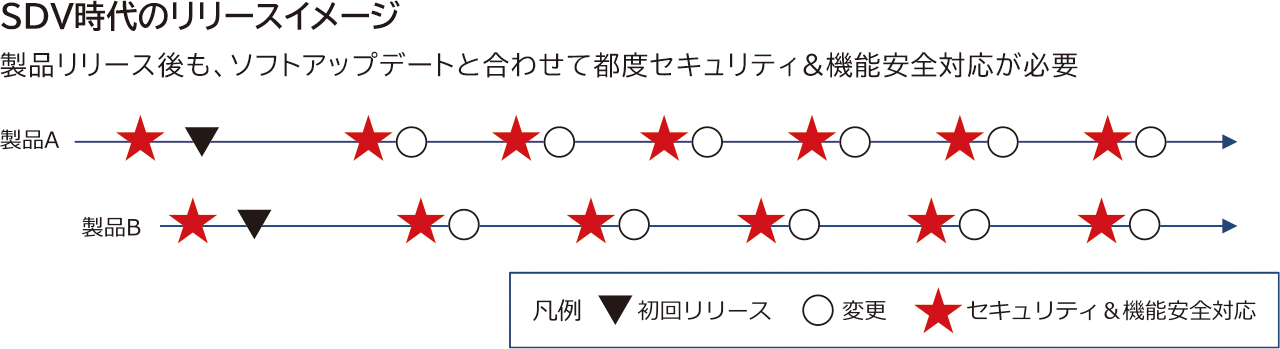

SDVでは、ソフトウェアを迅速にユーザーに提供し、フィードバックを受けて改善を繰り返すことで、車両の価値を高めます。このプロセスを実現するために、スマートフォンのアプリケーションのように、機能を更新するOTA(Over-The-Air)アップデートが一般化します。搭載する機能数や変更の頻度が増加する一方で、システムの脆弱性や不具合が原因で事故が起きることは許されません。そのため、変更のたびに漏れなくサイバーセキュリティや機能安全に対応することが不可欠になります。

皆さまの開発現場では、今までと同じような開発の進め方でこのような変化に対応することができるでしょうか?リソースに限りがある状況で、無駄を省き、効率を上げることに関心がある方は多いと思います。

では具体的にはどうすればよいのか?次ページからは以下の3つのポイントに焦点を当ててご紹介します。

●対象システムの可視化&連携プロセスの構築

- システムをしっかり可視化してからセキュリティ&機能安全対応をすることで、手戻り(無駄)を防止

- セキュリティ&機能安全で連携して対応することで効率化を図る

●SPLを活用した効率化

- コア資産化により製品群全体の対応コストを削減

●AIを活用した効率化

- 分析をAIに任せてエンジニアはリスク対策の検討に注力

2、対象システムの可視化&連携プロセス構築

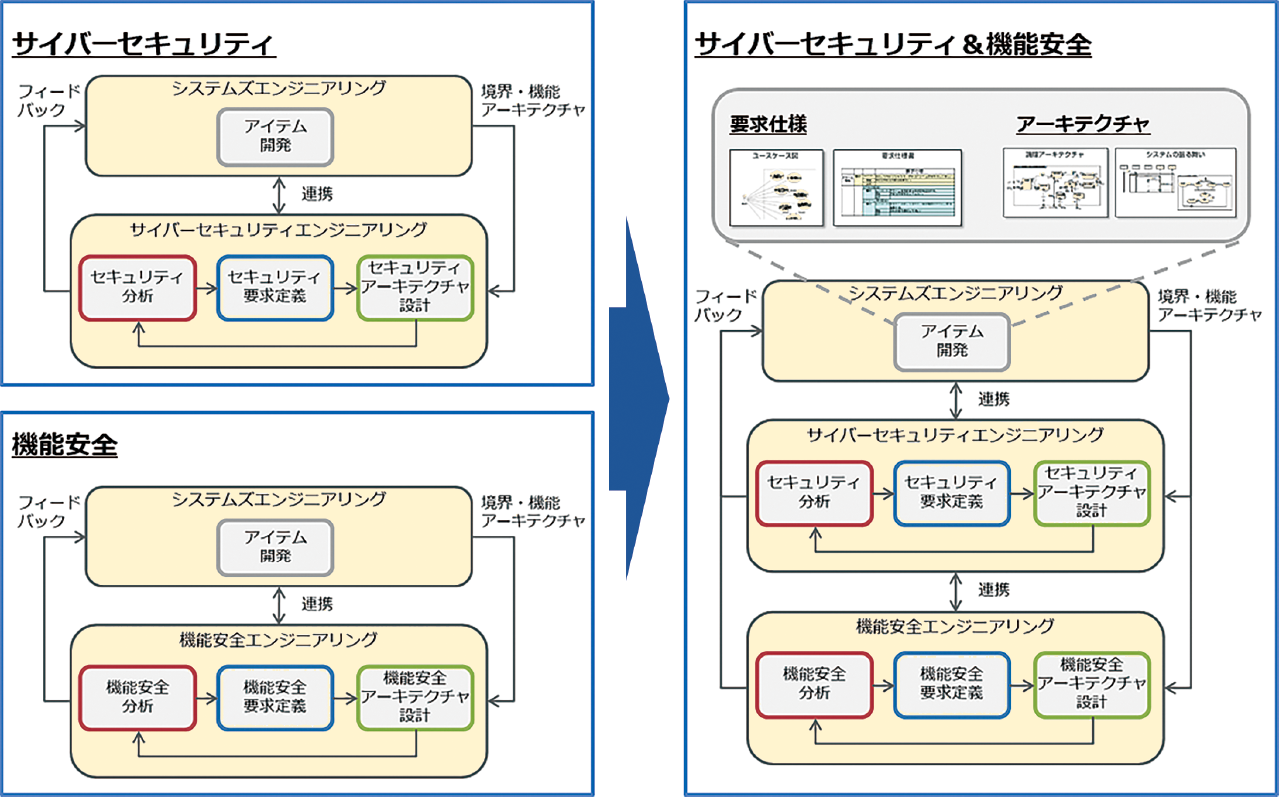

サイバーセキュリティや機能安全に対応するために、まず重要となるのが対象システムの可視化です。対象システムの要求仕様やアーキテクチャが可視化されていないと、分析や対策が不十分になってしまいます。対象システムを適切な抽象度で可視化し整理整頓することで、ヌケモレなく効率的に、手戻りなく分析することができます。

また、サイバーセキュリティ対応と機能安全対応は、どちらも対象のシステムを分析し、許容できないリスクがあれば対策を検討して、要求定義およびアーキテクチャ設計を行います。そのため、それぞれを別に実施するのではなく、連携をとって俯瞰しながら対応することで効率化することができます。

3、プロダクトライン開発の活用でセキュリティ&機能安全対応も効率化

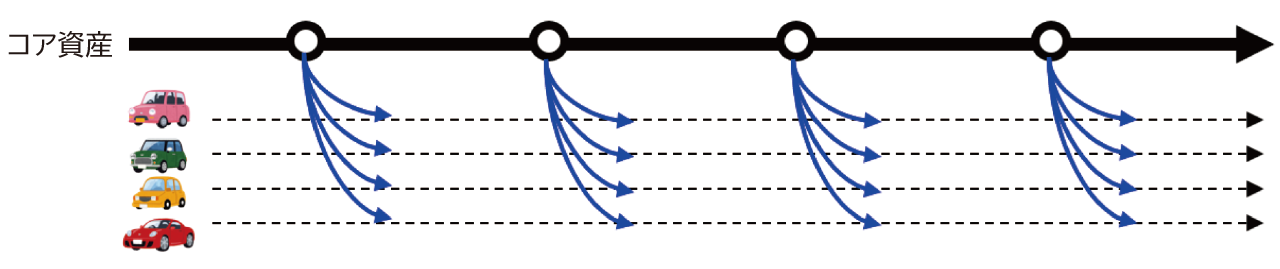

リリースごとに発生するセキュリティ&機能安全対応を効率化する手段として、プロダクトライン開発(SPL開発)の考え方を適用することが有効です。

SPL開発を導入すれば、セキュリティ&機能安全対応はコア資産(共通資産)への変更時に一度行うだけで済みます。これにより、対応済みのコンポーネントを再利用して各製品に適用することで、規格対応にかかるトータル工数を大幅に削減できます。プロダクトライン開発の詳細については、エクスモーションのソリューションをご参照ください。

4、生成AIを活用したセキュリティ&機能安全対応の効率化

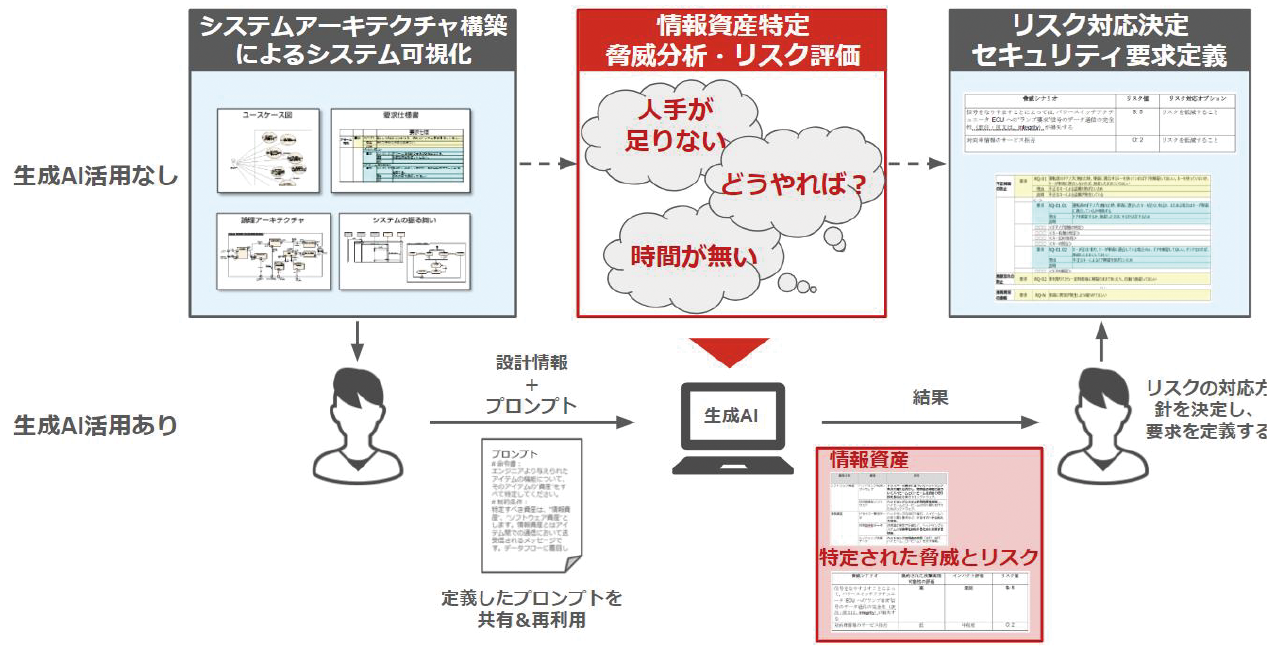

セキュリティ&機能安全対応の効率化においても、近年注目を集めている生成AIを活用することが可能です。それを実現するための適切なプロセスと仕組みを構築することで、誰でも同じレベルで効率的に分析を行える環境を実現できます。

では、どの作業を生成AIに任せ、エンジニアはどの部分に集中すべきでしょうか。

生成AIは、その特性から、情報資産の特定、脅威分析、リスク評価などで活用するのが良いでしょう。一度プロンプトを定義しておけば、誰でも同じような品質で繰り返し実施できるため、品質を維持したまま効率化することができます。

以下に、セキュリティ分析に生成AIを活用した例を示しますが、機能安全対応でも同様のプロセスが適用可能です。

これにより、エンジニアは生成AIでは難しいリスク対応の決定やセキュリティ要求の定義に専念できます。要求の検討は、これまでエンジニアが培ってきた経験を活かす部分でもあります。

なお、生成AIを活用するには、事前に対象システムの可視化が必須です。設計情報、特に要求仕様が曖昧であれば、AIの分析結果が不正確になります。精度の高い分析を行うためには、システムの要求仕様やアーキテクチャ設計が正確に可視化されている必要があります。

5、企業全体でのガバナンス強化に向けた意識改革

最後に、ここまで紹介した取り組みを実践するためには、企業全体での意識改革が必要です。多くの企業では機能安全対応の重要性は既に理解されていますが、サイバーセキュリティ対応については、まだ十分に理解が進んでいないのが現状ではないでしょうか。

自動車のサイバーセキュリティ対応は、インターネットに接続する製品単体だけでなく、自動車産業全体が連携して取り組む必要があります。対策が不十分な製品が攻撃の対象となり、その影響が他の製品や車両全体に波及する可能性があります。この問題は決して他人事ではありません。

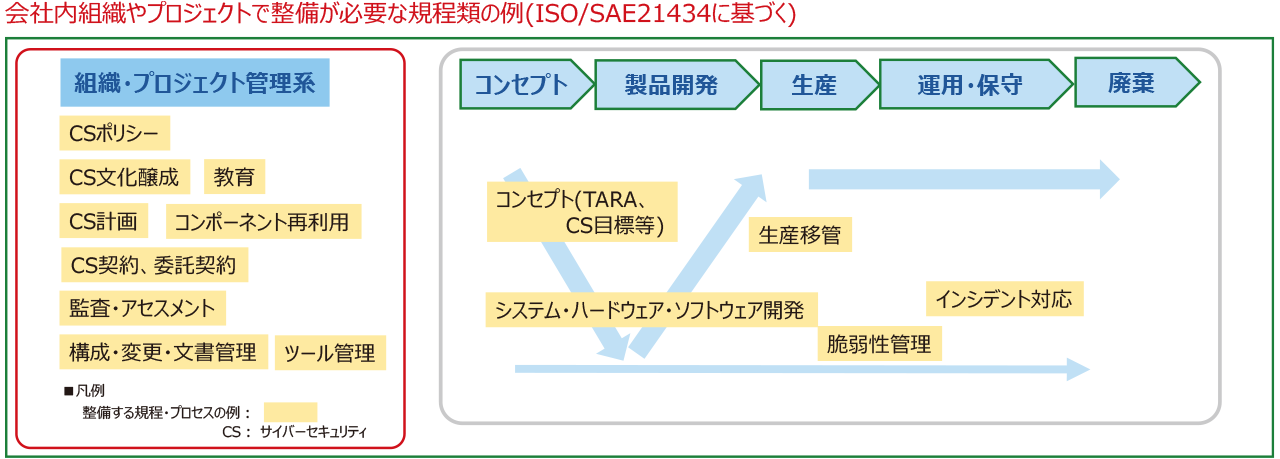

また、製品開発部門だけがサイバーセキュリティ対応を行うのではなく、ISO/SAE21434の国際規格に照らし合わせると、企業全体でサイバーセキュリティに取り組む方針や体制の構築、教育などが求められています。そのため、経営トップがリーダーシップを発揮し、自ら率先してこの取り組みを推進することが不可欠です。

こちらからお願いします

コンサルタントが教える成功の秘訣

コンサルタント

西山 零士

サイバーセキュリティと機能安全対応は、どちらもアイテム定義をもとに分析し、対策を講じます。分析を適切に実施するためには、要求およびアーキテクチャの可視化が必要です。可視化された要求・アーキテクチャをもとに分析することで、ヌケモレなく効率的に、手戻りなく分析することができます。また関係者間で共通理解が得られ、その後の適切な意思決定が行えます。

分析の仕方に意識が向きがちですが、分析の前にまず、上流工程の成果物が作成されていることに加え、その品質も重要です。上流工程は弊社が最も得意とする支援領域であり、加えて生成AIを活用した現場支援や支援のためのシステム開発の実績もあります。ぜひ、私たちにお任せください。

エクスモーションが提供するサイバーセキュリティ&機能安全関連サービス

CSMS構築支援

経営層への啓蒙、組織体制の確立、セキュリティポリシーの策定、トレーニングや教育等の包括的なサポートを行います。

セキュリティ簡易診断

ISO/SAE 21434、A-SPICE for Cybersecurityへの対応状況をプロセス観点で評価し、評価結果をもとに課題を抽出して、対応策をご提案いたします。

セキュリティ対応プロセス導入支援

組込み開発のコンサルティングで実績のあるエクスモーションならではの、セキュリティ事故を上流で食い止める対応のナレッジや勘所を生成AI活用を含めご提供いたします。

要求/設計仕様書作成

セキュリティ対応のベースとなる、製品の要求や設計情報の可視化をご支援いたします。

総合学習&実践プラットフォーム

「Eureka Box」

エクスモーションがこれまでコンサルティングの現場で実践・蓄積してきたセキュリティに関するナレッジを公開予定。

近々オンラインで学習できるようになります。

セキュリティ&機能安全関連ソリューション

「機能安全」対応支援

セキュリティ&機能安全関連コラム